培育种业之根 挖掘品种之魂——来自河南科技学院小麦中心温室大棚的“对话”

时间:2025-03-18 08:43:20 来源:

河南经济报记者 郭俊娟 通讯员 胡喜贵

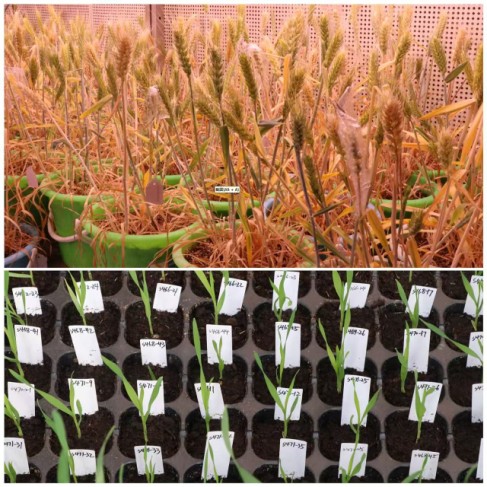

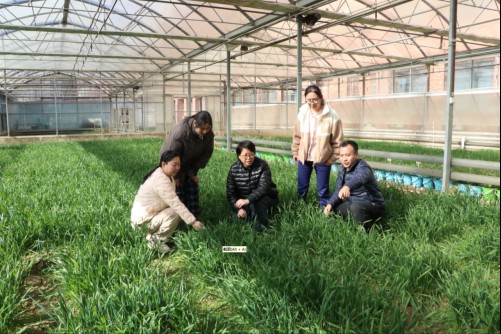

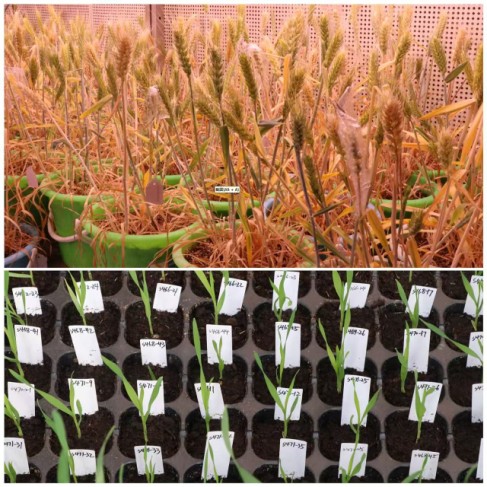

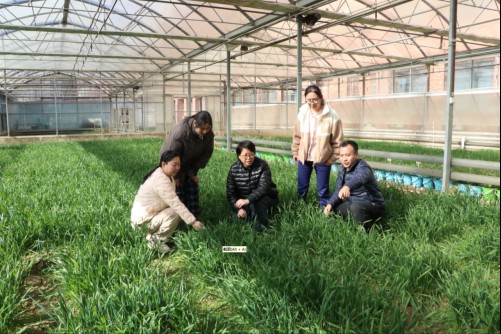

阳春三月的一个晚上,喧闹了一天的校园沉静了下来。河南科技学院小麦中心的温室大棚里,管理、观察、记录小麦加代繁育材料的学生、老师、科研助理都下班了。远处的路灯斜射过来,透过玻璃顶篷洒落在田垄中、花盆里、育苗盘上,那些高低、胖瘦不等的麦苗,影影绰绰的。惊蜇刚过,小虫子还不活跃,大棚安静得仿佛能听到麦苗汲取水份、营养,不断生长的声音。

“吃吃……”忽然一阵低低的笑声打破了寂静,正在安心生长的麦苗们一下子掉过头去,声音是从一盆插着“茶马古道”标签的麦苗中传出来的。“同学,你笑什么?”旁边一盆麦子标签上写“鲁迅外婆家”的麦苗好奇地看着“茶马古道”问道。

这些小麦白天看惯了大学生们的自由奔放,也不由自主地相互以“同学”称呼。旁边标着各式各样标签的小麦也朝着“茶马古道”望去。仿佛是打破了大家的安静,“茶马古道”有点不好意思,喃喃地解释道:“我原来是云南宁洱的一株野麦,一生过着风餐露宿、靠天吃饭的日子,没有想到被学校的专家采集到这里,现在过上衣来伸手、饭来张口的生活……”

“茶马古道”的话仿佛是一枚石子投入了平静的湖面,引起了其他小麦苗的好奇与共鸣。来自浙江绍兴的“鲁迅外婆家”,来自太原的小黑麦、小紫麦,来自河北高产的“马兰1号”,还有来自甘南的五个小姐妹(1-5号),被称为“夏巷西”的四兄弟,以及“四明山”几个小伙伴也都纷纷说起了自己的家乡。

大家一聊才知道,这里的小麦来自祖国各地,都是河南科技学院小麦中心的专家教授们费心拔力的收集过来的。它们或诉说着家乡的风土人情,或感叹着命运的变迁,但更多的是对未来的憧憬与期待。

“鲁迅外婆家”自豪地说:“我可是继承了江南水乡的细腻与韧性,抗病性强,还特别耐渍呢!”而来自太原的小黑麦和紫麦则炫耀着它们的特殊颜色与营养价值。在温馨的对话中,小麦苗们逐渐敞开了心扉,分享着各自独特的基因优势。

“我们可是高产的代表!”一株小麦不甘示弱地说,“我们不仅产量高,还特别抗倒,能在恶劣的天气条件下依然保持稳定的产量。”

“我们虽然身材娇小,但体内蕴含着丰富的抗病基因,能够有效抵御多种小麦病害。”“我们几个有的抗旱、有的耐盐碱、有的品质优良……”“还有我,我拥有高产的基因,能够为农民带来更多的收益。”“别忘了,我可是抗倒的佼佼者,无论风吹雨打,都能屹立不倒。”

大家七嘴八舌地说开了,以致于以至于听不清都是谁说的。毕竟除了标着采集地的小麦苗,更多的标签上只是写着一串复杂的代号,一共有几百个之多。

“嘘——”正当小伙伴们聊得热火朝天时,远处传来一阵熟悉的脚步声。大家知道,这是加班到深夜的全国人大代表、河南科技学院小麦研究中心教授茹振钢。因为只要他不出差,每天晚上回家前他都要来大棚里看看。他还当着大家的面对前来采访的记者说,他看着这些小麦种质材料,像自己的女儿一样亲。当时大家别提有多自豪了。

看着低头端详小麦苗的茹振钢教授脸上露出满意的笑容,小麦苗不由地挺了挺腰板。大家知道,不久的将来,又要一批表现特别优秀的兄弟姐妹成为百农系列小麦品种的新秀,从这里走上广阔的田野,为这片古老而神奇的土地贡献更多更好粮食。