河大学子:“三下乡”让学问沾着“泥土香”

时间:2025-07-25 09:58:16 来源:

近日,河南大学欧亚国际学院组织大学生“三下乡”社会实践团队,赴龙门石窟开展中华文化保护与传承主题实践活动,以青年视角探寻文化遗产的当代传承路径。

本次实践团队由7名学生组成,以李泊樾为组长,聚焦龙门石窟这一世界文化遗产的保护现状与传承发展。作为承载北魏至盛唐千年文明的艺术宝库,龙门石窟现存洞窟像龛2345个、造像10万余尊,其精湛的石刻艺术被誉为“中国石刻艺术的最高峰”,是中华优秀传统文化的重要载体。团队通过实地调研、研学体验、非遗实践等形式,让千年石窟文化在青春视角下焕发新活力。

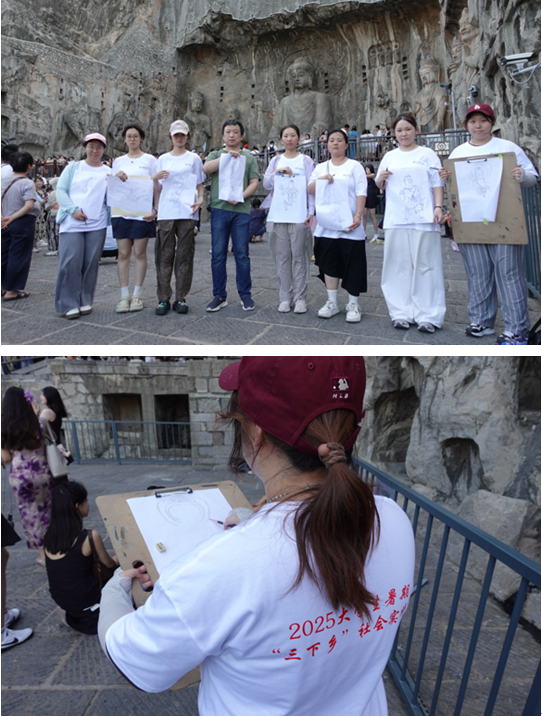

团队在石窟佛像面前合照(从右至左:李泊樾、赵兰雅、郭曼蕾、张钰迪、于玥、周俊杨、吴雨桐)(拍摄:吴雨桐)

实践伊始,团队在龙门石窟研究领域专家的带领下开启研学之旅。专家围绕石窟开凿历史、造像风格演变、洞窟文化内涵等内容进行系统讲解,从卢舍那大佛的唐代审美特征到奉先寺的恢弘布局,从宾阳三洞的细节工艺到石刻艺术中的人文精神,让队员们沉浸式感受文化遗产的震撼魅力。“课本上的文字描述远不及身临其境的触动,佛像衣纹里藏着的工匠智慧,只有亲眼所见才能真正体会。”队长李泊樾在研学笔记中这样写道。

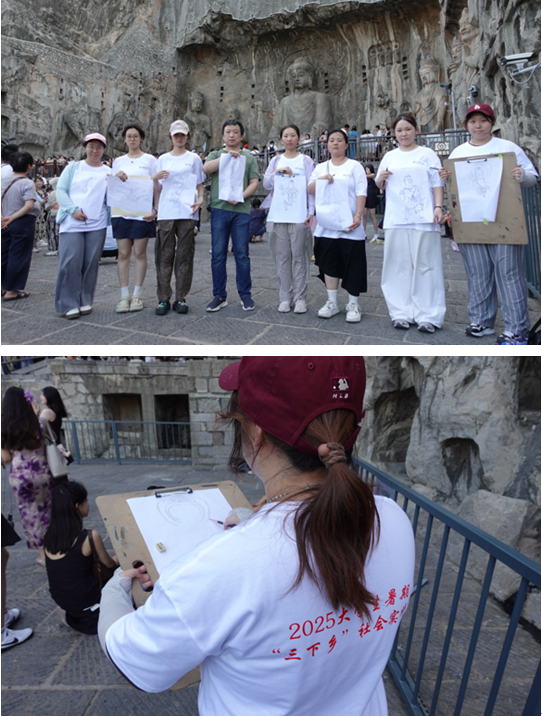

季云博老师针对写生画面给予指导

在写生实践环节,队员们分散于各洞窟前,以画板为媒、以笔墨为桥,用速写、炭笔、水彩等形式临摹石刻造像。活动期间,团队有幸得到龙门石窟木板雕刻技艺非遗传承人季云博的现场指导。季云博结合自身多年研究经验,向学生们讲解不同时期造像的艺术特征与文化背景,引导大家从历史脉络与人文内涵角度理解石刻艺术。“写生不仅是技法练习,更是与千年文明的对话。”季云博强调,要让年轻一代在创作中感受文化传承的责任。

团队在龙门与石窟画作合影留念(拍摄:吴雨桐)

为深入体验文化遗产保护技艺,团队还走进季云博的木板雕刻工作室,学习这项被誉为石窟造像“活档案”的传统技艺。从梨木板上的精准勾样(误差控制在2毫米内),到刻刀走刃的“起线”技巧,再到矿物颜料拓印时的力道把控,队员们亲手实践了木板雕刻的完整流程,深刻体会到非遗技艺的严谨性与艺术性。拓印完成后,宣纸上呈现的佛像轮廓与自然晕染的纹路,恰似文化传承中传统与创新的交融。

团队成员学习并雕刻非遗木板

团队成员共同完成拓印作品

实践中,队员们围绕“石刻艺术与时代变迁”展开热烈讨论,结合史料记载与现场观察,深入探讨北魏“秀骨清像”与唐代“丰满圆润”造像风格背后的社会文化成因。在与季云博的交流中,大家还了解到传统壁画修复技术的传承与创新故事,进一步明晰了文化遗产保护的当代意义。

团队成员张钰迪采访季老师关于文化遗产的继承与发展相关问题

这次实践让我真切感受到文化遗产不是冰冷的文物,而是活着的历史。”队员张钰迪表示,回去后将把此次实践成果整理成作品集,让更多同学了解龙门石窟的文化价值。截至目前,团队已完成数十幅写生作品与多幅木板拓印实践成果,为后续文化传播与研究积累了第一手资料。

此次龙门石窟“三下乡”实践活动,是高校发挥文化传承职能的生动实践。通过沉浸式体验与实践性学习,大学生们既提升了艺术素养与研究能力,更增强了文化自信与传承自觉,以青春力量为中华优秀传统文化的保护与传承注入了新活力。(罗延峰)