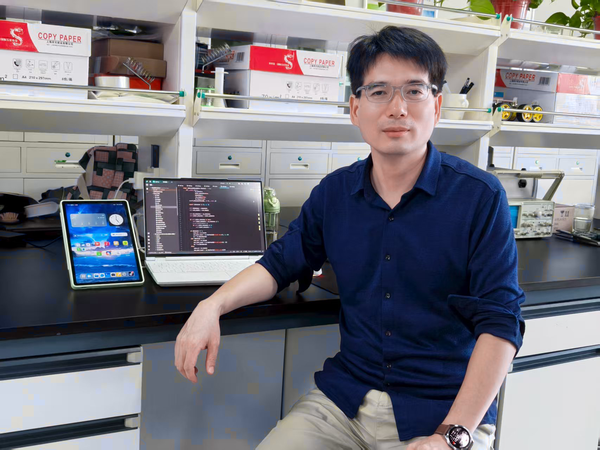

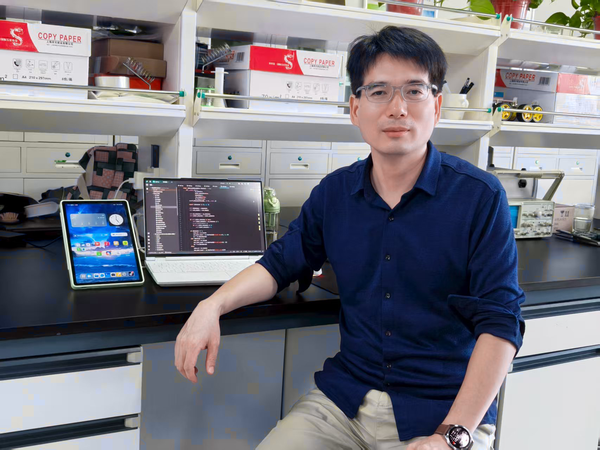

黄淮筑梦人张俊明:在AI的代码里为学生种满星光

微风裹挟桂香漫进校园,阳光穿透教学楼玻璃窗,落在实验室桌案的电脑屏上,一行行待调试的AI算法代码在光线下清晰可辨。回忆起2018年秋第一次踏入黄淮学院的场景,计算机与人工智能学院教师张俊明的眼神总会变得柔软。正是那一刻,他领悟到:科研代码本是冰冷的 “0” 与 “1”,注入教育温度后,便能生长出照亮学生未来的力量。这份初心,他坚守至今。

科研:以“真问题” 为钥 破解技术难题

“做科研最忌闭门造车,解决真问题才是核心。” 这是张俊明多年秉持的科研信条。从主持首个省部级项目时的忐忑,到如今牵头5项省部级课题的从容,每一次突破都源于这份 “较真”。

在研究新型算法应用于医疗监测时,其团队曾卡在随机信号特征提取环节。张俊明带领团队扎进实验室,白天反复验证方案,夜晚对着数据图谱拆解问题,最终找到优化特征提取模型的关键路径—— 不仅为技术落地扫清障碍,相关成果还斩获河南省科技进步三等奖。而3篇河南省优秀科技论文的背后,更是他与团队无数个打磨数据、验证结论的深夜。

深耕科研领域的张俊明,获评“河南省教育厅学术技术带头人”。但在他看来,荣誉从不是终点。“科研的价值,更在于把成果转化为育人的养分。” 他常将项目中的复杂难题,拆解成本科生可参与的小课题。看着学生从 “看不懂文献” 的迷茫,逐步成长为能独立设计实验、分析结果的 “准研究者”,张俊明认为,这种成就感比任何证书都珍贵,“我们传递的不只是知识,更是用真问题驱动科研的理念”。

育人:做学生身后的“托举人” 助其突破成长

在张俊明的育人故事里,2021届学生小龙的成长格外动人。当年小龙备战研究生复试时,凭借扎实的专业基础和参与课题的科研经历,在面试中脱颖而出。当他阐述自己参与的研究成果时,当场引发面试教师的浓厚兴趣,常规复试竟变成一场深度学术研讨。

复试结束后,小龙第一时间给张俊明发消息报喜:“老师,是您教我的科研思维,让我在关键时刻站稳了脚跟!” 对此,张俊明深有感触:“教师的付出,会成为学生前行的底气。我们教的不只是代码和公式,更是面对未知的勇气与思考方式。”

学科竞赛中的“并肩作战”,同样留下诸多温暖回忆。一年 “挑战杯” 大赛期间,学生团队研发的 “智能安防系统” 卡在小物体识别环节,眼看提交日期临近,队员们面露难色。当晚,张俊明把实验室钥匙递给队长:“别慌,问题越难,突破后的收获越大。” 此后,实验室的灯常常亮至深夜,他与学生一起调整模型结构。张俊明深知,这份 “较真” 是学生对极致的追求。

最终,该项目斩获河南省奖项。学生们抱着奖杯冲进办公室,眼里闪着光喊:“我们做到了!” 看着孩子们从 “怕失败” 到 “敢尝试”,张俊明愈发坚定:“AI竞赛比的不只是技术,更是团队协作与韧劲。教师要做的,就是在他们退缩时推一把,迷茫时指个方向。”

坚守:读懂每一个学生迭代教育“算法”

如今,张俊明指导的本科生已撰写5篇高水平SCI论文。但他常和同事们说:“AI的核心是算法,可教育的核心是‘人的算法’,找到每个学生的成长逻辑,比教他们写代码更重要。”

曾有一名挂科学生,在张俊明的鼓励下加入科研团队,从“帮着整理数据” 逐步进阶到 “独立撰写论文”,完成惊人蜕变;也有学生起初对竞赛毫无信心,在团队中逐渐找到节奏,最终成长为核心成员。“这就像AI模型迭代,既需要耐心调试,更要给予信任与空间。” 张俊明笑着说。

谈及未来,张俊明的心愿朴素而坚定:“我想继续以计算机与人工智能学院一名普通教师的身份,在AI代码里种满星光,陪着更多学生从实验室走向广阔舞台。希望他们不仅成为懂技术的AI从业者,更成为有温度、有担当的时代新人。这,就是我作为教师最执着的追求。(宋莹莹 魏梦秋)