鲁山:大山深处闪烁着一盏明亮的“健康灯”

时间:2025-11-14 11:03:21 来源:

河南经济报记者 王倩 通讯员 冯全领

在平顶山市鲁山县的西北部,距离县城约50公里处的土门乡,该乡有8000余口村民,他们祖祖辈辈都生活在一个日出而作、日落而息的大山里面。然而为照顾好这里每一位村民的健康,一家建设规模极小、职工不足8人的土门乡卫生院在人们的盼望中“应运而生”。

“我们这里属于山区,多年来,由于交通不便、信息闭塞、人口较少等多种因素,严重影响了卫生院的发展,从而造成了专业技术人才的严重流失及缺失。”近日,记者在鲁山县土门乡卫生院采访时,该院院长张义昌说,针对卫生院的服务人员不足和当地村民外出就医难等实际问题进行医院“内部改革”,把行政后勤及临床人员统一进行资源整合,从而达到人兼数职的医疗服务“新局面”。尤其是临床医生陈三福,他扎根山区13年服务村民健康,但值得一提的是,陈三福是土门乡卫生院唯一的既能内科、外科、妇科、儿科的疾病诊断,又能疼痛、康复治疗的一个临床全科医生。

张义昌还说,多年来,陈三福是卫生院唯一且仅有的一个能够担当重任的临床医生。近年来,通过鲁山县中医院“百名医师下基层”活动,医院选派脑病科、疼痛科等科室的主任以坐诊、查房、带教的形式,来到卫生院帮助基层医生提高服务能力。目前,陈三福通过上级医院老师的传、帮、带、教从而达到了“文武双全”,不仅成为卫生院发展中的一台“发动机”,更是山区村民离不开的一位健康“守护者”。

“13年来,我甘心情愿地扎根在山区,服务当地百姓的健康,把青春都贡献给了卫生院的发展,用我学习到的医学知识和掌握到独特技术,能为患者带来健康和笑容,所有的付出都是值得的。”陈三福说,他2021年毕业于信阳职业技术学院临床医学专业。2013年,他通过51111人才招聘工程考试,以优异成绩被录取并分配到了土门乡卫生院工作,擅长心脑血管病、冠心病、疼痛疾病的诊断与治疗。“现在的卫生院与过去相比变化很大,群众的就医获得感有了大幅度提升。”陈三福说,13年前,他刚来到卫生院时,全院职工只有13人,其检查设备只有心电图机、血压计、黑白B超,同时临床中遇到稍微复杂一些的患者就转到上级医院治疗。现在,百姓再看病就不一样了,通过县中医院的选派专家下沉进行技术帮扶,很多临床科室相对开展了起来,尤其是疼痛科的开展解决了疼痛患者的就医难问题。

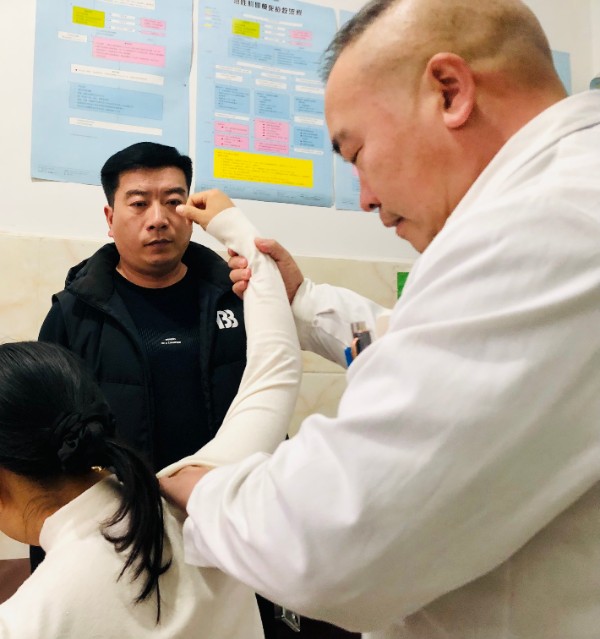

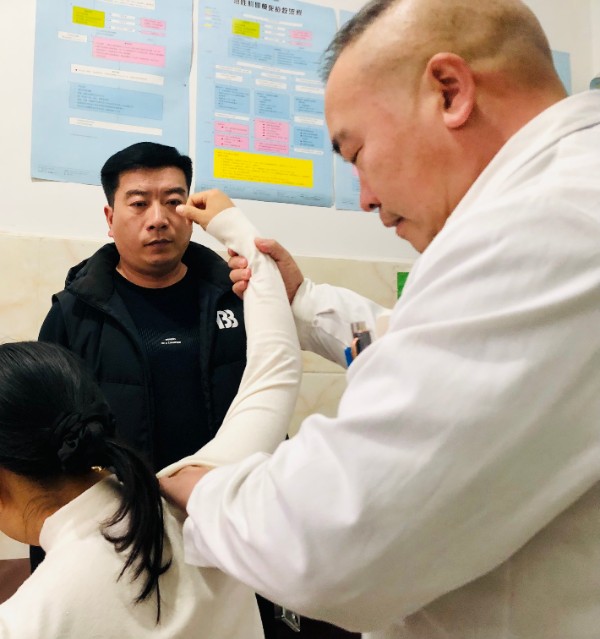

“现在我的腰不疼了、腿也不疼了,我很感谢陈医生能把我的病给治好,他的医疗技术很了不起呀。”正在接受巩固治疗的68岁患者李某感激地说,今年10月,李某在家干活儿时,他的腰部突然出现一阵剧疼,家人见状赶快找来三轮车将他送到了土门乡卫生院进行治疗,该院医生陈三福接诊后,经过认真检查,患者是因为患腰椎间盘突出引发坐骨神经痛、肿胀、麻木等不适症状。根据患者病情,陈三福医生采用推拿、针灸、口服药物等综合疗法,经过1个月的精心治疗,患者李某的疼痛疾病得到了缓解。“在山区患疼痛疾病的人较多,同时结合上级医院的坐诊专家进行‘面对面’‘手把手’的技术传授,通过不断学习并掌握到了中医特色技术,像患者李某一样的疼痛病人,我们采用中医药特色技术相结合的综合疗法,治疗好的患者不计其数。”陈三福感慨道。

采访中,该院院长张义昌说,他们乡卫生院地处偏远山区,服务范围广,交通不便,医疗人才短缺;导致群众就医难。面对“人员少、任务重、资源紧”的现实困境,他们将发展中医药事业作为破解难题、服务群众的重要突破口。面对困难,卫生院要主动作为。在院内遴选1-2名对中医有浓厚兴趣、有奉献精神的医生或护士,作为中医技术骨干进行重点培养。利用业务学习时间,组织全员学习中医基础理论和适宜技术操作规范,让每一位医务人员都能掌握2-3项最基本的中医技术,缓解人员不足压力。同时,还要积极向上级卫健部门汇报,争取县中医院的对口支援,因为基层需要专家来坐诊,更迫切需要他们带来“学得会、用得上、见效快”的专业技术。

目前,该院可以开展的中医适宜技术仅有基础的针灸、推拿、拔罐、刮痧等,对群众的需求还远远不够。近期,经过鲁山县卫生健康委领导调研考察,通过国家“十五五规划”卫生健康委强基工程将对该院硬件设施进行改造,强化基层中医适宜技术,拟购进红外光治疗机、体外冲击波治疗仪、颈腰椎治疗多功能牵引床、电针治疗仪、熏蒸治疗机等中医理疗设备。为山区更多常见病、慢性病、颈肩腰腿痛、风湿性疾病等多发病的患者提供治疗服务。

发展中医适宜技术,对偏远山区的乡卫生院而言,它是守护群众健康的有力保障。张义昌说:“我相信,只要我们全院上下同心,一步一个脚印地走下去,就一定能让中医药的种子在这片偏远的土地上深深扎根、开花结果,让乡卫生院真正成为乡亲们信赖、满意的健康守护站,让一盏明亮的‘健康灯’在山区闪烁!”