河南经济报记者 王静

【导语】

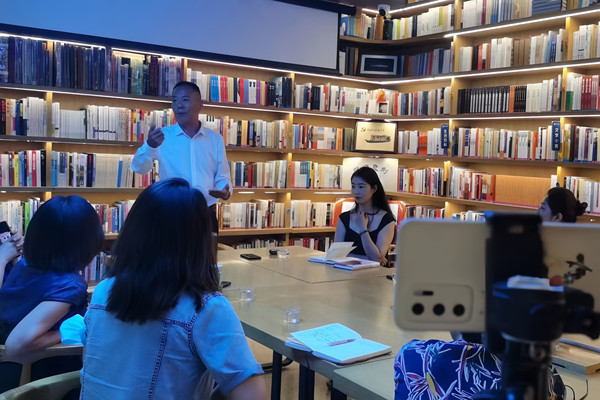

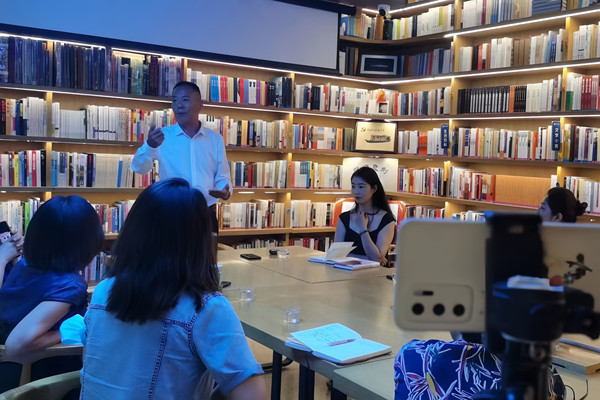

当孩子把手机藏在课本下模拟游戏操作,当留守儿童说“主播比爸妈更懂我……”数字浪潮下,这代青少年正在遭遇前所未有的心理挑战。深耕河南检察系统30余年,荣立个人一等功、出版12部心理安全专著、开发128堂青少年心灵成长实战课的王德义,用充满烟火气的公益实践,探寻着“为青春点灯”的答案。近日,《河南经济报·先锋少年》记者王静对话这位全省关心下一代工作先进个人,直击青少年网络时代痛点,寻找让青春重归鲜活的路径。

记者:王老师,您之前在乡村学校做“放下手机一小时”讲座活动时,有孩子小声说“没手机的话,不知道手该往哪放”,这种场景现在在中小学甚至大学里都很常见。您深耕检察30年,接触过1000多个法治案例和200多个青少年心理问题,您觉得孩子们对手机的依赖,本质上是“离不开”还是“没得选”?

王德义:这更像是“被无形的网困住后,忘了还有别的选择”。我见过太多这样的画面:亲朋聚餐时长辈夹菜,年轻人盯着屏幕刷短视频;背着书包去上学的路上,眼睛却粘在手机上;课间十分钟,教室里不是追逐打闹,而是低头敲键盘的“沉默”——这就是我常说的“青春潜网”,由手机、虚拟诱惑组成,里面有刷不完的八卦、能即时满足的游戏,慢慢让孩子成了“上发条的陀螺”,跟着惯性转,忘了自己想往哪走。

但这不是孩子的错。数字科技确实便利,隔着屏幕能视频、指尖能学知识,可它的消极面像温水煮青蛙:有个14岁孩子跟我说“人间不值得”,语气沧桑得不像少年;还有孩子沉迷虚拟社交,现实里跟同学说话都脸红,和父母吃饭都觉得“尴尬”。其实孩子不是“离不开手机”,是没机会尝到“真实生活的甜”——有个高中生,以前总说“无聊”,直到帮独居老人修完漏水龙头,他眼里突然有了光,后来主动加入公益队。所以我在“青少年心灵成长安全学”课程里,专门设了“无手机实践”,不是禁手机,而是帮孩子找回“手能做的事”:比如给老人读报纸、跟同学搭积木,慢慢发现“原来不用手机,也能这么开心”。

记者:您刚才提到“虚拟社交让现实变远”,之前您曾说组织“家庭公益日”时,有位妈妈说“我和孩子坐在一起,他却在回复同学消息”。现在很多家长都头疼“孩子宁愿跟网友聊,也不愿跟家人说”,您觉得这种“疏离感”,问题出在哪?

王德义:问题不在“聊什么”,而在“有没有真实的温度”。我接触过一个留守儿童小宇,他跟我说“手机里的主播比爸妈更懂我”——不是爸妈不爱他,是爸妈在外打工,只能偶尔打电话;而主播会每天跟他说“今天要开心”,会记住他喜欢的动画片。孩子要的不是“大道理”,是“被看见”:比如他画了一幅画,想有人夸“你画得真好看”;他遇到烦心事,想有人拍着他的肩说“我陪你想想办法”。

虚拟社交刚好满足了“即时回应”,但少了“真实的触碰”:比如你跟网友说“我难过”,他会发“抱抱”的表情包;但现实里朋友会递一杯热饮,拍着你的背听你说。我在帮农民工子女心理辅导时,有个孩子总低着头,后来我陪他一起叠纸船,告诉他“有心事可以跟纸船说”,慢慢他愿意跟我聊“想妈妈”。所以我在各种场合常跟家长说,别纠结“孩子玩不玩手机”,要多做“有温度的事”:比如一起做饭,让孩子帮忙择菜;比如周末去公园,跟孩子比赛谁捡的垃圾多——这些小事里藏着“陪伴感”,比说“别玩手机”管用多了。

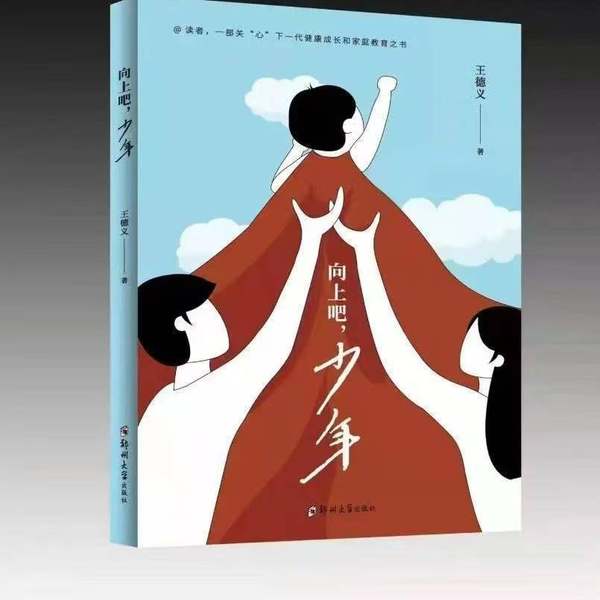

就像我出版的《向上吧,少年》一书里写的:“虚拟世界里的‘天涯变咫尺’,换不来现实里的‘递一杯水的温暖’。”孩子需要的不是“戒掉手机”,是“在现实里找到比手机更有意思的事”。

记者:现在很多青少年总说“生活没意思”“青春没意义”,邀请他们参加公益活动,有人会找借口“没时间”“怕做不好”。您觉得这种“无聊感”,真的是因为“生活本身无趣”吗?

王德义:不是生活无趣,是孩子把自己关在了“手机壳”里,没机会接触“真实的快乐”。我见过一名大三学生小林,以前是“重度手机依赖者”,每天醒了刷手机、睡前也刷手机,说“现实里的课很无聊”。直到他去乡村小学支教,看到孩子们在泥土操场踢足球,听到他们问“城市里的星星和这里一样亮吗”,他才突然说“原来不用手机,也能这么充实”。

我参与组织过“环保公益行”,让青少年跟环卫工人一起扫街。有个女孩一开始戴着手套都不敢碰垃圾,后来看到环卫阿姨冻红的手,默默摘下手套接扫帚,结束后她跟我说“以前觉得扫街很简单,现在才知道每份平凡工作都有不简单的坚持”。你看,这就是“真实实践的滋养”——就像植物需要阳光和雨水,青春也需要在“动手做、用心感受”里成长。

我开发的128堂实战课里,有个“小行动大意义”模块,就是引导孩子做“小事”:比如帮邻居拿快递、给楼下的流浪猫放食物、跟爷爷学修自行车。有个孩子跟我说,他帮奶奶捶背时,奶奶哭了,说“好久没人这么对我了”,后来他每周都帮奶奶捶背,还带动同学一起去社区助老。其实“意义感”不是做惊天动地的大事,是从“帮别人一点小忙”里,发现“原来我也能让别人开心”——这种感觉,手机给不了,虚拟社交也给不了。

记者:面对考试压力、就业竞争,很多青少年会躲进手机里“逃避现实”,觉得“反正努力也没用”。听说您第一次组织公益活动时,也遇到过“物资不够、家长质疑”的困境,您当时是怎么扛过来的?对这些“躲在手机里的孩子”,您有什么建议?

王德义:我当时确实想过放弃,甚至怀疑“我做这些有意义吗”。但有个老奶奶拉着志愿者的手说“谢谢你们还记得我”,那一瞬间我明白:不是“世界需要我们做什么”,是“我们需要通过做事,找到自己的生命力”。

现在的孩子面对压力,躲进手机里,其实是怕“做不好、被否定”。但我想告诉他们:“没人一开始就会做好,重要的是‘敢开始’。”我接触过一个自闭症儿童小远,一开始他连手工都不敢碰,后来我陪他一起粘树叶,告诉他“粘歪了也没关系,这是你的专属作品”,慢慢他愿意主动做手工,还跟我说“想把作品送给妈妈”。

所以我给孩子的建议是“小行动破大焦虑”:比如觉得“学习难”,就每天多记一个单词;觉得“没朋友”,就主动跟同学说“要不要一起买早饭”;觉得“生活没意思”,就每周去公园走一次,看看太阳怎么升起。我在“学习强国”平台的“成长心课堂”里,每期都会分享一个“小行动案例”,就是想告诉孩子:“青春的价值,不是比谁‘能耐大’,是比谁‘敢行动’。”

就像我常说的:“我们不能改变太阳升起的时间,但可以早点起床;不能改变生活环境,但可以调整自己的状态。”躲在手机里逃不开现实,但走出去做一件小事,就能慢慢找到“我能行”的信心。

记者:记得您讲座中的“青春点亮计划”,有个叫小楠的女孩,从“觉得画画没用”到发起“画出我的青春”活动。您觉得每个青少年,都能像小楠一样“点亮自己的灯”吗?最后您想对青少年说些什么?

王德义:当然能。小楠一开始觉得“画画没什么用”,直到她去乡村小学教孩子画画,看到孩子们用她教的方法画“家乡”,她才明白“原来我的爱好,能给别人带来快乐”。其实每个孩子都有“点亮自己的能力”,只是需要一个“走出舒适区的机会”。

我深耕青少年心理工作这么多年,见过太多孩子的转变:从自卑到自信,从浮躁到沉稳,从“躺平”到积极——他们用行动证明:青春的“脸”,不该是麻木、焦虑的,该是鲜活、热情的。我出版12部心理安全专著,开发128堂实战课,在新华网、“学习强国”学习平台做80余期“成长心课堂”,现在在《河南经济报·先锋少年》的短视频课堂连续主讲沟通心理课,就是想告诉孩子:“你不需要成为别人眼里的‘优秀者’,只需要成为‘有生命力的自己’;你不需要做惊天动地的大事,只需要做好身边的小事;你不需要等别人来点亮你,你自己就能点靓青春的灯。”

最后我想跟所有青少年说,别让手机偷走你的时间,别让焦虑困住你的脚步,别让无聊消耗你的热情。去见你想见的人,去做你想做的事,去画你想画的画——当你拿起“行动的火柴”,点亮那盏属于自己的灯时,你会发现:整个青春,都在为你闪耀。