科技小院无人农场助力,实现河南小麦-玉米周年绿色吨半粮

河南经济报记者 杨洋 马俊豪 董菲 魏金龙

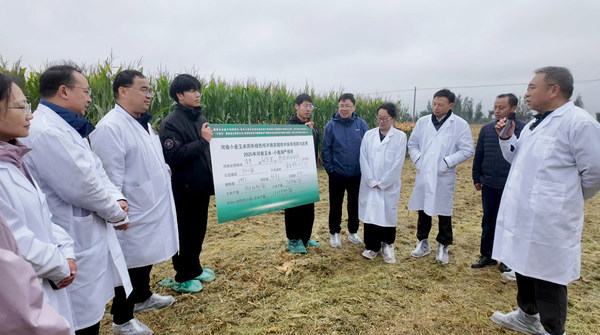

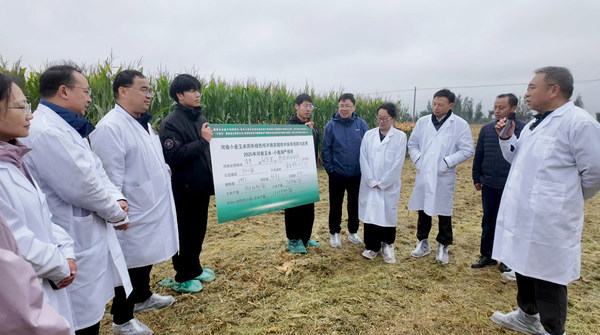

秋风送爽迎农忙,田间劳作抢收粮。10月10日,由河南省农业技术推广总站、河南省土壤肥料站、河南农业大学、清丰县农业发展中心等单位组成的测产专家组,走进濮阳市清丰县固城镇张庄里村的清丰科技小院无人农场,通过亩穗数、穗粒数、千粒重等,测算玉米产量。

在500亩宽窄行播种玉米示范田,专家们随机选取样点,经严谨测算,玉米亩产达903.5公斤,结合6月小麦季709.9公斤/亩的产量,周年总产达1613.4公斤/亩,实现“小麦-玉米周年绿色吨半粮”目标。

据悉,9月下旬,河南农业大学叶优良教授团队先后组织专家,对淇县、封丘等地的小麦-玉米周年绿色吨半粮示范田的玉米进行了测产。淇县大周种植专业合作社400亩玉米示范田的亩产达961.2公斤,结合小麦亩产859.6公斤,周年产量达1820.8公斤/亩。封丘县永业家庭农场400亩玉米示范田产量为899.2公斤/亩,结合小麦亩产689.1公斤,周年产量达到1588.3公斤/亩。这些示范田在今年特殊天气影响下,不仅实现周年产量1.5吨以上,更较周边农户增产21.5%-32.5%,节肥20%-30%,节水18%-33%,用实实在在的数据彰显了科技赋能农业的显著成效。

科学测产 见证农业科技硬实力

“今天上午要验收科技小院赋能的成效了,我们测产专家组要按照国家规范的玉米测产要求,严格把握标准……”当天上午,在河南省农业技术推广总站原副站长、研究员平西栓宣布测产方法后,河南农业大学资源与环境学院院长、教授王宜伦,河南农业大学信息与管理科学学院院长、教授陈振等专家,对测产地块随机选择取样点开始测产。

“这是科技与农业深度融合的里程碑!”濮阳市农业农村局科教科科长路旭在测产现场激动地说。她身后,河南农业大学研发的无人农场智能管控平台大屏上,土壤墒情、作物长势、气象监测等数据实时跳动,勾勒出一幅智慧农业的生动图景。

紧接着,专家团队一行来到玉米高产高效绿色种植试验田,实地察看了十余个品种以及不同种植密度的玉米示范,并围绕种植密度、水肥管理等关键技术问题,与现场人员进行了面对面交流和探讨。

“此次高产得益于新技术、新产品、新机具的推广。”作为濮阳市第一家科技小院的依托单位,以及河南省第一家小麦玉米无人农场示范基地建设单位,清丰县惠农农机合作社理事长周建士对此次测产结果感到非常高兴。他表示,近年来与河南农业大学科技小院的合作,让他有两点深刻感悟:一是科技赋能,种地要向科技要产量、向技术要效益,通过新技术推广,使粮食产量增加了30%,种地感到更轻松、更容易、更有希望。二是新技术的推广实现了农业绿色发展,通过降本增效,提升了农作物的品质,让农民种地更加有信心。

技术创新 引领农业生产变革

“河南农业大学清丰科技小院无人农场是我省建成的第一个旱地作物无人农场,该无人农场依托河南农业大学科研力量,构建了三大创新体系。”河南农业大学信息与管理科学学院副教授汪强介绍说,一是智能决策系统:集成“无人农场智能决策模型库平台”,通过物联网实时监测土壤墒情、作物长势等20余项参数;二是精准栽培技术:融合测土配方施肥、水肥一体化等传统农艺与数字化管理;三是资源高效利用:实现肥料利用率提升30%,水资源节约30%,人工成本降低40%。

河南农业大学新农村发展研究院执行院长、农学院教授胡彦民指出,无人农场建设将会显著降低生产成本,提高精准化管理水平,通过“耕、种、管、收”全程的少人化、甚至无人化作业,实现降本、增效、提质、增收的目标,用新质生产力推动现代农业升级。

“科技让种地变得更科学。”周建士展示测产数据时感慨,“去年我们推广这套模式,带动周边农户平均增产20%,每亩增收400元以上。”

“我们不仅要让论文写在田野上,更要让技术长在泥土里。” 河南农业大学叶优良教授表示,我们科技小院旨在帮助种植大户既能实现产量大幅提高,同时节水、节肥、节药、节人工,探索打造既能增产增收、又能提质增效的农业绿色发展模式。从今年小麦季开始,我们在全省遴选了20多个县、40多位种植大户,积极复制和推广绿色吨半粮的模式,帮助种植大户节本、增产、增收。希望通过这一模式,既保护我们的生态环境,又提高我们的耕地质量,还保障我们国家的粮食安全。

这场测产的结果,不仅用数据验证了科技小院模式的可行性,更展现了中国农业从“经验种田”向“数智种田”的历史跨越。随着该模式在黄淮海地区的推广,将为保障国家粮食安全、推动农业绿色转型提供坚实支撑。