河南经济报记者 宋明增

11月4日,“十四五”工业成就看四川——2025全国经济媒体社长总编四川行活动在成都正式启动。来自全国近30家主流媒体的社长、总编等媒体人士于4日到6日先后实地探访成都、德阳两地多家企业,见证四川“十四五”工业高质量发展的丰硕成果,“0”距离真切感受到“四川制造”中科技创新“硬”实力。

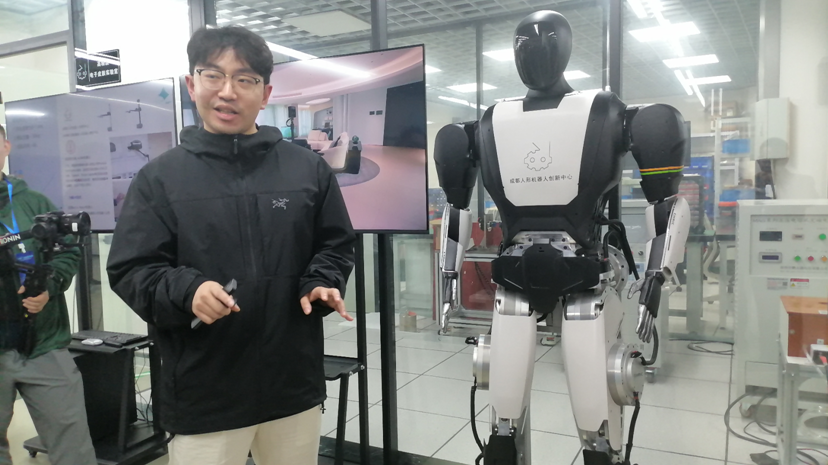

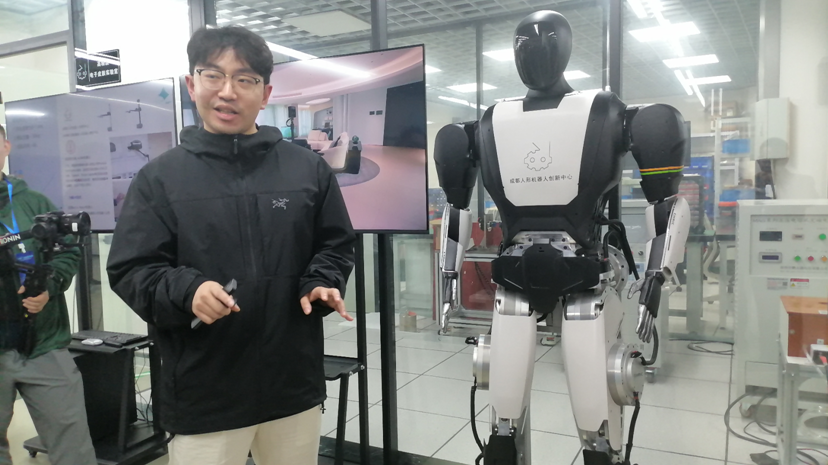

新型研发机构——成都人形机器人创新中心

11月4日,媒体采访团走进成都人形机器人创新中心有限公司(以下简称“创新中心”),探访这家被誉为四川省“一号创新工程”首个原点项目的新型研发机构,如何以其国际一流的研发技术,策动人形机器人产业的颠覆性变革。

成立于2024年4月的创新中心并非传统意义上的科研单位,而是一家以顶尖院士专家团队为核心,实行市场化管理和企业化运作的新型研发机构。其目标直指行业核心难题——通过技术革新,赋予机器人像人一样的大脑、小脑和肢体,使其具备理解、推理和执行三合一的强人工智能能力,从根本上解决机器人“不够聪明”的痛点。

采访中,创新中心展示的系列前沿成果令媒体代表们印象深刻。中心团队已拥有人形机器人领域国际顶尖研发成果30余项。尤为引人注目的是创新中心发布的名为“贡嘎一号”(Konka-1)的超轻量级人形机器人整机,它是国内唯一、全球唯三的带“最强大脑”的机器人,实现了“成都造”人形机器人从0到1的突破。此外,全球首款文商旅体专用双足机器人“镋钯”、性能参数刷新行业标杆的全球首个AI神经网络电子皮肤、以及全球首款双足独立行走仿生恐龙机器人,也共同勾勒出人形机器人技术赋能千行百业的广阔前景。

创新中心项目经理蔡宇扬介绍,作为成都市人形机器人领域唯一的链主企业,创新中心正通过与多家“中字头”科研院所和四川本土一流院所平台的合作,积极推动技术转化,串联产业链上下游,构建协同发展的产业生态。

全力打造输配电百亿生态平台——特锐德川开电气

川开电气始建于1980年,拥有15万平方米生产厂房及18条智能化生产线,是中国最大的箱式电力设备研发生产基地和西南地区最大的电气开关研发生产基地。

“近年来,我们不断拓展业务新领域,实现了由大到强的转变。”企业相关负责人介绍,作为国家级高新技术企业和国家知识产权优势企业,川开电气在生产、研发等方面不断推动能源管理的智能化、数字化和高效化。如今,企业产品线日益丰富,并提供从研发、设计到生产制造、销售、安装的全链条服务。

业务领域宽,发展势头盛,未来前景好。这背后,是企业对技术创新矢志不渝的投入和对高端人才的高度重视。

“在高端装备制造领域,唯有掌握核心技术,方能行稳致远。”企业相关负责人透露,目前,公司汇聚了500余名行业精英和学术领军人物,打造技术研发核心团队,建立院士专家工作站、国家输配电重点实验室实训基地、四川省级企业技术中心以及输配电开关设备工程技术研究中心等多个高端平台。

他表示,这些平台不仅是技术创新的策源地,更成为了成果转化的“高速路”。正是在强大创新引擎的驱动下,公司收获了丰硕的知识产权成果、200余项专利加持。川开电气荣获“国家级高新技术企业”等称号,并成为全国首批获得民用核安全设备设计和制造许可证的电气设备企业,产品销售遍布全球50多个国家和地区。

东方氢能:技术创新推动氢能全产业链发展

11月5日上午,当媒体采访团代表等走进东方电气(成都)氢能科技有限公司(以下简称“东方氢能”),被这家国企在氢能产业发展实力所震撼。

据东方氢能运营管理部副部长张章介绍,公司专注于氢燃料电池技术研究及产品制造,目前已建成中国西部首条氢燃料电池自动化生产线,具备年产2000套氢燃料电池系统的能力,建立了全球顶尖的能源装备设计制造基地,制造的高强高压容器产品最大压力 l00MPa。

“技术创新是东方氢能关键的核心竞争力。公司研发团队中研究生学历人员占比超过80%,先后承担国家和省部级重点项目20余项,申报专利超200项,全面掌握从燃料电池核心部件、电堆工程设计、系统集成与控制,到氢气的制备、储运、加注等氢能全产业链核心技术。”张章向媒体采访团介绍。

记者还了解到,截至目前,企业已在大功率电解水制氢、海水无淡化原位制氢、高压储氢、车用燃料电池、发电燃料电池以及氢能六联供等方面形成了具有自主知识产权的标志性产品,技术指标国内领先,成功打破国外技术垄断。凭借卓越的创新实力,东方氢能已获评国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业,并入选工业和信息化部2024年未来能源“领军企业”。

创新突围 “四川药”从实验室走向国际市场

在康弘药业企业大厅里,一排鎏金牌匾瞬间抓住众人目光——“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业”“生物创新药应用转化四川省重点实验室”……这些来自国家、省级部门的认证,像一串“勋章”,直观展示了这家四川药企的创新硬实力。

“我们常年保持10%以上的研发投入比例,最高时接近30%。截至2025年6月,累计获246项授权发明专利。”11月5日,康弘药业相关负责人向来访的媒体采访团介绍,依托高强度研发,该企业25个在销药品中,11个为独家品种,20个纳入国家医保目录,10个进入国家基本药物目录,让“四川造”药品精准对接市场所需和民生所盼。

G50重型燃气轮机——中国“争气机”

11月6日,来自全国多地的经济媒体社长、总编等到达四川德阳,走进东方汽轮。

在东方汽轮机展厅,矗立着一台国之重器——我国首台完全自主知识产权的F级50兆瓦重型燃气轮机(G50)。它,被誉为中国“争气机”。

东方汽轮机展厅里的G50重型燃气轮机,素有装备制造业“皇冠上的明珠”之称,其设计制造技术曾长期被国外垄断。

“在G50成功研制之前,重型燃机最关键的核心技术始终未实现自主掌握。”东方汽轮机重型燃机装备研究所副主任李鑫回忆,“过去,我们曾尝试以市场换技术,换来的却是‘只给整机不教技术’,核心部件全是‘黑箱交付’,核心参数更是一无所知。”

核心技术买不来、讨不来,唯有自立自强。彼时,李鑫所在的燃气轮机研发团队从基础理论起步,历经十余年的打磨,建立了完整的重型燃气轮机设计、制造和试验体系,突破多项卡脖子关键技术,终使G50燃机问世。“G50实现了我国在重型燃机领域‘从0到1’的突破,是中国装备制造业的里程碑。它争的,就是不被‘卡脖子’的那口气!”

一器既成,万钧之势由此生。G50之后,东方汽轮机接连攻克关键技术难关,产品谱系日趋完善。

而德阳的“重器”矩阵,远不止于此。

在国机重装,约13层楼高的8万吨模锻压机岿然不动,其规模与能力均为世界之最。“它能为航空、航天等领域制造大型模锻件,锻造出装备的‘钢筋铁骨’。”国机重装二重装备副总工程师沈国劬介绍,这台历时十年铸就的“大国重器”,使我国跻身全球顶级模锻装备制造国行列

“天府之国”采访中,媒体团代表们被多家企业科技创新成果深深震撼。包括私企和国企在内的诸多企业,在科技创新的成功实践表明,四川在抢占未来产业制高点的竞争中,正以坚实的步伐向前迈进。无数个植根于巴蜀大地的“创新火种”,不仅致力于技术突破,更着眼于成果转化与产业化,走在全国前列,为四川乃至中国的智能制造与人工智能产业发展注入强劲动能。

“十四五”规划收官之际,四川交出令人满意的答卷:从“制造”到“智造”,从“单点突破”到“集群崛起”,四川已成为我国经济发展的“西部技术高地”。